Weckruf an schlafende Christen!

Wasser, Sand und glitzerndes Sonnenfunkeln über den Wellenspitzen – es ist ein Traumstrand, an dem Jesus seine besten Freunde trifft. Es sind junge Leute mit Fischerbooten. Würden sie heute leben, hätten sie sicher auch Surfbretter. Gearbeitet wurde in der Nacht. Am Tag reparierten sie ihre Netzte, polierten die Boote und holten den fehlenden Schlaf nach. Da war auch freie Zeit. Ich stelle mir den Draufgänger Simon vor, wie er nur zum Spass mit seinem Boot in den Wellen herumkurvt. Oder sein Bruder Andreas, der am Strand ein paar Fische grillt und dabei laut lacht, wenn Simon wieder mal sein Gleichgewicht verliert und aus dem Boot fällt. Wie haben die beiden ausgesehen? Sicher braungebrannt, sie waren ja die meiste Zeit an der Sonne. Sie trugen leichte Strandbekleidung, gingen Barfuss oder in solchen Strandschlappen, die wir heute Flip Flops nennen. Richtige „Beach Boys“ halt – Surfertypen, die nicht so aussehen, als ob sie auf dem Weg in die Kirche wären. Da taucht Jesus am Strand auf. Ob er zuerst mit Andreas Fisch gegessen hat, oder ob er gleich zu Petrus in die Wellen stieg, wissen wir nicht. Sicher ist, dass die drei beste Freunde wurden. Jesus weihte die beiden in seinen grossen Plan ein. Dass da mehr ist, als Fische fangen und am Strand rumlümmeln. Dass die Zeit gekommen ist um die richtigen Dinge zu tun. Jesus gab ihnen die Chance Teil einer ganz, ganz grossen Sache zu werden. Eine Sache, über die überall gesprochen werden wird und die das Potenzial hat die Welt vom Kopf auf die Füsse zu stellen. Denn das waren keine „guten alten Zeiten“ damals. Menschen wurden klein gehalten und ausgenutzt. In den politischen und religiösen Führungsetagen wurden Machtspiele getrieben und keiner kümmerte sich um das Recht der kleinen Leute. Da war vieles morsch und faul in Staat und Kirche. Jesus ist aufgestanden um dagegen etwas zu tun. Und er wollte, dass seine Freunde dabei sind: Simon und Andreas, die „Beach Boys“ vom See Genezareth.

Jesus war zu seiner Zeit ein Star. Wo er auch hinkam, sammelten sich Leute um ihn. Ich stelle mir das ähnlich vor wie den Rummel, den wir um Popstars veranstalten: Warteschlangen, Gedränge, Ellbogeneinsatz und haufenweise Kameras. Aber Jesus bot nicht nur Show. Es gibt glaubwürdige Berichte, dass kranke Menschen in seiner Gegenwart gesund wurden. Das hat Kraft. Das machte sein Charisma aus. Aus allen Gegenden wurden leidende Menschen zu Jesus gebracht damit er sie heile.

Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn, und er begann sie zu lehren.

(Matthäus 5 1+2 NGÜ):

Ich habe Jesus lange Zeit nicht verstanden. Da tauchen Menschen auf, die seine Hilfe brauchen und er zieht sich mit seinen Freunden auf einen Berg zurück. Dort setzen sie sich ins weiche Gras und halten ein philosophisches Plauderstündchen. Kehrt Jesus hier wirklich der Not der Menschen den Rücken? Dieses sich absondern und weltfremde Themen diskutieren hat mich schmerzlich an meine Kirche erinnert. Im November 2009 wurden an der Kirchenfeldbrücke in der Stadt Bern Schutzzäune montiert. Der hohe Zaun soll lebensmüde Menschen daran hindern, sich über die Brücke in den Tod zu werfen – offenbar haben wir der Not dieser Menschen nichts anderes entgegenzusetzen als Drahtzäune. Und am Sonntag Morgen verstecken wir uns hinter den sicheren Kirchenmauern und diskutieren unter Freunden über Gott und die Welt. Drinnen feiern wir die fromme Party und draussen geht die Welt vor die Hunde. Ist es das, wozu uns Jesus berufen hat. Ich glaube nein! Wären die „Beach Boys“ vom See Genezareth tatsächlich mit Jesus gegangen, nur um auf einem Berg ins Gras zu sitzen und theologische Themen zu wälzen? Ich glaube nein! Da steht nichts von exklusivem Club und trockener Predigt – im Gegenteil. Im Matthäusevangelium steht in Kapitel 7 Vers 28: „Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht.“ Obwohl seine Freunde in der ersten Reihe sassen, war die grosse Menschenmenge nicht ausgeschlossen. Die Lehre von Jesus ist also kein Geheimwissen für Auserwählte. Jesus sprach verständlich, emotional und vor allem eines: Laut! Hätte er seine Jünger angesäuselt, hätte die umstehende Menge nichts davon verstanden. Darum auch der Berg. Jesus stieg nicht auf einen Berg um sich abzusondern, sondern um besser gehört zu werden. Dafür sprechen zwei Tatsachen. Die eine ist die Geografie der Gegend. Da gibt es keine hohen Berge.

Hier der Berg Kinneret, der traditionell als Ort der Bergpredigt identifiziert wird.

Die zweite Tasache ist die, dass Jesus und seine Freunde keine Bergschuhe mit Steigeisen trugen, sondern wahrscheinlich immer noch die Strandsandalen. Damit kommt man keine hohen Berge hoch.

Die zweite Tasache ist die, dass Jesus und seine Freunde keine Bergschuhe mit Steigeisen trugen, sondern wahrscheinlich immer noch die Strandsandalen. Damit kommt man keine hohen Berge hoch.

Jesus steigt auf den Berg, damit seine Botschaft ankommt. Er will gehört werden. Dasselbe muss auch für eine Kirche gelten, die sich auf Jesus als Gründer beruft. Kirchengebäude sind kein Versteck, sondern dienen dem Zweck, besser gehört zu werden. Und Predigten keine Theorie, sondern der Aufruf zur Revolution. Nichts anderes hat Jesus damals im Sinn gehabt, als er mit seinen Jüngern auf diesen Berg stieg. Im Angesicht der leidenden und hoffnungslosen Menschen ruft er seine Mitarbeiter zusammen und feuert sie an, dieser offensichtlichen Not zu begegnen. Die Bergpredigt von Jesus ist eine Dienstanweisung. Es geht ihm darum, seine Jünger auf ihren Einsatz vorzubereiten. Ich stelle mir die Atmosphäre während der Rede von Jesus ähnlich vor, wie die bei einem Feuerwehreinsatz. Da brennt ein Haus. Menschen sind gefangen und müssen gerettet werden. Die Zeit drängt. Die Feuerwehr erreicht den Brandplatz. Der Feuerwehrkommandant analysiert die Lage und gibt klare Anweisungen. Befehle die verstanden und ausgeführt werden. Voller Einsatz für die Menschen im brennenden Haus.

Jesus ist dieser Feuerwehrkommandant bei der Befehlsausgabe. Das brennende Haus ist die Not und Ungerechtigkeit in der Welt. Die Menschen, die gerettet werden müssen sind die Leidenden und Hoffnungslosen, die Jesus und seinen Freunden hinterher laufen. Die Feuerwehrmänner sind die „Beach Boys“, die jetzt möglichst schnell und effizient auf ihre Aufgabe vorbereitet werden müssen. Das ist die Tonlage in der die Bergpredigt gehalten wurde.

Die Bergpredigt ist die erste grosse Rede von Jesus vor einem grösseren Publikum. Keiner wusste was er sagen würde. Selbst seine Freunde haben den Redetext nicht vorher durchgesehen. Sonst hätten sie ihm sicher davon abgeraten mit dem Satz: „Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes.“ (Mt 5,3) anzufangen. Das ist kein guter Start. Damit stösst er die gesamte religiöse Elite der damaligen Zeit vor den Kopf. Wer den Frommen sagt, dass ihr Frommsein vor Gott nichts gilt, schafft sich keine Freunde.

Meine Grossmutter zupfte sich jeweils die Schürze zurecht und strich mit den Händen durchs Haar, bevor sie das Telefon abnahm. Sie wollte gut aussehen, bevor sie mit anderen Menschen in Kontakt trat – sei es auch nur per Telefonhörer. Dieses menschliche Grundbedürfnis prägt auch meinen Umgang mit Gott. Ich zupfe mir die Schürze zurecht und kämme meine Haare, bevor ich mit beten beginne. Wenn auch nicht äusserlich, so doch sicher innerlich. Wenn ich mit dem Allmächtigen Kontakt aufnehme, dann will ich doch nicht als erstes meinen gesamten Seelenschrott ausbreiten. Nein, da möchte ich schon meine Sonnenseite präsentieren. Der soll doch auch ein bisschen stolz auf sein Geschöpf sein – hat ja sonst weiss Gott genug Ärger mit seiner Hände Werk! Sich vor Gott im besten Licht präsentieren. Das ist das Gegenteil von dem was Jesus zu Beginn der Bergpredigt anspricht. Damit provozierte er die damaligen religiösen Lehrer, die eine auf äusserliche Korrektheit bedachte Religiosität pflegten.

Überhaupt startet Jesus seine Rede mit einer ganzen Reihe von Provokationen. Manche nennen sie verharmlosend die Seligpreisungen. Dieses Wort tönt nach abgehobender Religiosität. Das hatte Jesus nicht im Sinn. Er wollte wachrütteln. Er fegte die gängigen Wertmassstäbe weg und stellt mit diesen Sätzen eine völlig andere Lebensmöglichkeit vor. Zu vergleichen mit der Stimmung in einem Schulzimmer kurz vor den Sommerferien. Die Kinder sind aufgeregt, denn jetzt werden die Zeugnisse verteilt. Der Lehrer betritt das Zimmer, legt die roten Hefte mit den Zensuren auf das Pult und sagt: „Liebe Schüler, dieses Jahr habe ich die Notenskala umgekehrt. Die mit den guten Noten haben ab sofort die schlechteste Bewertung. Und alle, die bisher immer kurz vor dem Repetitorium standen können aufatmen, ihr seid Spitze!“ Das gibt Tumult in der Klasse! Die einen heulen vor Ungerechtigkeit und die anderen können ihr Glück kaum fassen. Die Umkehr der Werte führt zum Chaos. Genau das hat Jesus gemacht. Der Start in die Bergpredigt ist die Totale Umkehr der Werte:

Zu den Traurigen sagt er: „Ihr seid glücklich!“ Zu den Durchsetzungsschwachen sagt er: „Ihr werdet Grossgrundbesitzer!“ Zu den ungerecht Behandelten sagt er: „Eure Wünsche werden erfüllt!“ Zu denen die Geld verschenken sagt er: „Ihr seid reich beschenkt!“

Zu denen die ehrlich sind sagt er: „Ihr habt Gott zum Freund!“ Zu denen ohne Streitlust sagt er: „Ihr seid Gottes Kinder!“ Und zu denen die ausgegrenzt und misshandelt werden sagt er: „Und ihr seid in Wahrheit am Besten dran!“ (Frei nach Matthäus 5.4-10)

Wenn ich die Bergpredigt als Dienstanweisung von Jesus anschaue macht diese Umkehrung der Werte Sinn. Die „Beach Boys“ vom See Genezareth waren in der Rangliste der einflussreichsten Menschen dieser Zeit sicher nicht unter den ersten Plätzen zu finden. Als Jesus sie angesprochen hatte und sagte: „Komm mit, zusammen stellen wir die Welt auf den Kopf!“ Dachten sie sicher: „Find ich gut, aber ich weiss nicht, ob ich dir dabei eine grosse Hilfe bin.“ Um beim Bild des Feuerwehreinsatzes zu bleiben: Kein Kommandant würde einem herumlungernden Surferboy den Schlauch in die Hand drücken. Aber genau das tut Jesus hier. Zu Menschen, die in der Gesellschaft nicht viel gelten sagt er: „Euch kann ich brauchen!“ Und zu Typen wie Simon und Andreas: „Um diesen Menschen hier zu helfen seid ihr genau die Richtigen. Denkt nicht, ihr seid zu schwach, zu schlecht ausgebildet oder zu wenig begabt. Lasst euch von niemandem einreden, dass ihr das nicht könnt. Auch nicht von euch selber. Vergesst endlich diese demütigenden Aussagen von anderen über eure angebliche Unfähigkeit und Wertlosigkeit. Das ist alles Mist! Und glaubt niemals dieser gottlosen Lüge, dass ihr nichts erreichen könnt und euer Einsatz nichts zählt!“ Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Jesus diese Worte seinen Freunden ins Gesicht geschrien hat und diese dabei sein Feuer in den Augen gesehen haben. Gleich nach den Seligpreisungen vergleicht Jesus seine Jünger mit Salz und Licht. Das Leben soll ein Leuchten sein! Kein Abwarten, kein Durchhalten, kein Erdulden, keine Halbherzigkeiten, kein ferngesteuert werden, kein Mitmachen, kein „Schnauze halten“ und kein „ist mir so was von egal“. Brennen ist anders! Brennen ist Einsatz zeigen, begeistert sein, anstecken, Initiative ergreifen, aufstehen, anpacken, Mut haben, die Extrameile gehen und dazu lächeln. Ein Grund, warum ich gerne mit Jugendlichen zusammenarbeite, ist ihre Begeisterungsfähigkeit. Sei es für ein Hobby, einen Sportclub, oder auch nur eine Band – junge Menschen haben die Fähigkeit Feuer zu fangen. Da gehen ganze Ersparnisse für den Flug zu einem Konzert des Lieblingsmusikers drauf. Oder da wird nächtelang der Schuss aufs Tor geübt. Und manche essen nur noch Reiswaffeln um sich ein neues Tuningteil fürs Auto leisten zu können. Mir scheint es, dass diese Begeisterungsfähigkeit mit zunehmendem Alter erlöscht. Jede gute Idee wird von drei Bedenken begleitet. Und was nach Risiko riecht, lässt man besser bleiben. Mag sein, dass schlechte Erfahrungen einen bremsen. Oder dass das Verantwortungsgefühl einen davon abhält, alles auf eine Karte zu setzen. Das Resultat sind erloschene Herzen, die ihre Fähigkeit zu brennen aufgegeben haben. Dagegen kämpft Jesus. Und dabei spricht er sicher nicht im sanften Ton eines Dozenten an der theologischen Fakultät – sondern eben wie ein Feuerwehrkommandant!

Eddie would go!

Im Dezember 2009 fand auf Hawaii der Surferwettbewerb “The Eddie” statt. Viele Medien berichten von diesem Event, der nur stattfindet, wenn die Wellen in Hawaii über 7 Meter hoch werden. Zum letzten Mal war das 2004 der Fall. Was bei der Berichterstattung ausgeklammert blieb war die Hintergrundgeschichte über Eddie Aikau, der dem Wettbewerb den Namen verliehen hat. Hier gehts zur Geschichte von Eddie Aikau.

Was hat Eddie Aikau mit der Bergpredigt und dem Licht der Welt zu tun? Im Redefluss von Jesus in der Bergpredigt steckt eine Überraschung, die mir lange nicht aufgefallen ist. Die Seligpreisungen enden mit einer düsteren Aussicht. Jesus spricht davon, dass seine Nachfolger wegen ihres Glaubens Unterdrückung und Verfolgung erwartet. Logisch wäre, wenn Jesus nun anschliessend den Jüngern erklären würde, wie sie sich vor diesen Gefahren schützen können. Ich erwarte Worte wie: Baut euch Bunker, produziert gefälschte Pässe und fallt ja nicht auf! Jesus tickt anders. Angesichts der drohenden Verfolgung sagt er: „Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil: Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt.“ (Matthäus 5.14) Hier sehe ich den Spirit von Eddie Aikau. Die Wellen sind hoch, die See ist gefährlich und die Distanz zur nächsten Insel ist 19 km. Wenn man diesen Gefahren ins Auge blickt, fällt es leicht den Mut zu verlieren. Eddie checkte seine Optionen: Sich ängstlich ans gekenterte Boot klammern, oder in die Wellen paddeln um Hilfe zu holen. Was hättest du getan? Jesus findet sich später in einer ganz ähnlichen Situation wieder. Er ist in Jerusalem im Garten Gethsemane: Es ist der Abend, an dem er gefangen genommen, geschlagen, verletzt und gedemütigt wird. Jetzt wäre noch Gelegenheit zur Flucht. Der Garten liegt ausserhalb der Stadtmauer und mehrere Wege führen von dort weg. Jesus sieht das Unheil kommen. Er checkt seine Optionen: Wegrennen und seine Haut retten, oder der Angst ins Auge sehen und seinen Auftrag ausführen. Was hättest du getan? Eddie und Jesus haben gemeinsam, dass sie sich für den schweren Weg entscheiden. Beide haben den Preis dafür bezahlt. Und beide wurden zum leuchtenden Vorbild für all die, die sich danach sehnen, für die gute Sache zu brennen! Was heisst aber nun „Licht sein“ praktisch? Sich wie Eddie Aikau für andere in die Wellen zu stürzen ist ein Extrembeispiel, dass wenig mit meinem Alltag zu tun hat. Anders sieht es aus, wenn ich mich an dem orientiere, was Jesus in seinem Leben getan hat. Er hat Kranke gesund gemacht, Leidenden geholfen und sich für andere eingesetzt. Licht sein heisst: „Mach was Jesus tut! Kümmere dich im Menschen, denen es schlecht geht. Sorge für die, die sich selber nicht helfen können. Gib jenen deine Stimme, die mundtot gemacht wurden. Und mach denen Hoffnung, die sie schon längstens aufgegeben haben.“

Die Botschaft von Jesus widerspricht der gängigen Lehrmeinung der religiösen Elite der damaligen Zeit. Sie lehrten, dass Menschen zuerst einen Test bestehen müssen, um von Gott angenommen zu sein. Der Test bestand aus einer Zahl von 613 Geboten und ihren teilweise skurillen Auslegungen, die befolgt werden mussten. Doch dieser Regelkatalog führte nicht zu Gott, sondern in die Abhängikeit von religiösen Experten. Der Gläubige musste immer wieder beim geistlichen Leiter nachfragen, ob dieses oder jenes gut oder schlecht war. Die Eigenverantwortung wurde systematisch abtrainiert. Jesus geisselt dieses religöse System mit harten Worten. Er zeigt diese kranken Strukturen auf, wenn er zu Beispiel sagt: Aber weh euch Pharisäern! Denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. … Weh auch euch Schriftgelehrten! Denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. (Lukas 11. 42 + 46)

So wurden die Menschen in einem geistlichen Gefängnis gehalten. Aus Angst etwas Falsches zu tun, machten sie überhaupt nichts. Diese gedanklichen Mauern musste Jesus sprengen, wenn er seine Nachfolger für den Dienst ausrüsten wollte. Das Bild von der Lampe die unter einem Gefäss versteckt wird, das Jesus in der Bergpredigt benutzt, leitet den folgenden Abschnitt ein. Zuerst klärt Jesus die Berufung. Er will seine Nachfolger befreit im Einsatz sehen – als Licht der Welt. Nun spricht er über die Gefässe, unter denen dieses Licht versteckt bleibt. Die Gesetzlichkeit der Schriftgelehrten ist solch ein Gefäss. Wer in diesem System gefangen ist, kann kein Licht sein. Dieses Gefäss zerschlägt Jesus mit dem Hinweis auf die ursprügliche Absicht des Gebote der Schriftgelehrten. Damit schlägt er die Schriftgelehrten mit ihren eigenen Waffen. Er zeigt auf dass die Schriften, auf die sie sich berufen, nie die absicht hatten, Menschen zu versklaven. Im Gegenteil: Wenn wir nämlich das Kapitel mit den 10 Geboten von Beginn weg lesen, steht da: “Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Aegyptenland aus der Knechtschaft, geführt habe.” Die 10 Gebote wurden einem Volk anvertraut, das soeben aus dem Sklavendienst befreit wurde. Ihr Ziel ist es, die Freiheit zu bewahren und nicht in eine neue Knechtschaft zu führen. Diese Grundhaltung muss auch unser Denken über die 10 Gebote prägen. Ich frage mich deshalb bei jedem Gebot, was das Befreiende daran ist. Bei den meisten Geboten ist das offensichtlich. In einer Gesellschaft, in der “du sollst nicht töten” nichts gilt, leben die Menschen in Angst und Schrecken. Und wenn „du sollst nicht stehlen“ befolgt würde, müsste niemand einen Schlüssel in der Hosentasche tragen. Aber auch die etwas schwieriger verständlichen Gebote, wie zum Beispiel das Gebot, nach sechst Tagen Arbeit einen Ruhetag einzulegen offenbaren beim genaueren Hinschauen eine tiefe Weisheit. In den ersten Zeilen der Bibel ist beschrieben, wie Gott die Erde schuf: Licht von der Dunkelheit scheiden, Wassermassen dirigieren, Blumen und Bäume konstruieren, Tiere zum Leben erwecken und darauf achten, dass sich nicht alle gleichzeitig auffressen – eine spannendere Arbeit, als die Welt zu erschaffen, kann ich mir nicht vorstellen. Kann es etwas Besseres geben? Ja, es gibt etwas Besseres. Nach sechs Tagen harter Arbeit kommt der siebte Tag. Jetzt wird zurückgelehnt und gefeiert. Auf jede Arbeit muss eine Pause kommen. Das ist es, was uns Menschen vom Zahnrad unterscheidet. Wer nonstop arbeitet und sich keine Pause gönnt, gibt durch sein Handeln eine Botschaft weiter. Sie lautet: ”Ich werde gebraucht. Ich bin wichtig. Ich bin unersetzlich. Wenn ich nicht da bin, geht die Welt unter.” Wer sich keine Pause nimmt, der nimmt sich selbst zu wichtig. Wer glaubt, dass die Welt ohne ihn nicht mehr weiter dreht, der hält sich offensichtlich für Gott. Das ist ein anstrengender Anspruch an das eigene Leben. Von diesem Anspruch befreit das Gebot vom Ruhetag. Das ist doch entspannend und befreiend. Eigentlich erstaunlich, dass gerade dieses so befreiende Gebot von den Schriftgelehrten dazu missbraucht wurde, Menschen in neue Zwänge zu legen. Da wurde zum Beispiel verboten sich an einem Sabbat mehr als 1.1 km vom Wohnort zu entfernen. Um diese Wegstrecke zu erweitern erfanden pfiffige Gesetzeslehrer die Prozedur des „Eruw T’chumin“. Das geht so, dass man zuerst 1.1 km geht und an diesem Ort durch das Hinlegen von Speisen und Getränken ein symbolisches neues zu Hause errichtet. Von diesem Ort aus darf man dann noch einmal 1.1 km gehen – clever, nicht? Vielleicht, aber für mich ist es ein typische Beispiel das aufzeigt, wie die entspannende Botschaft von „Mach mal Pause!“ zu einem anstrengenden feilschen um erlaubte Laufmeter wird. Diese Gesetzlichkeit, die unfrei macht, meint Jesus wenn er sagt: Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. (Matthäus 5.20 NGÜ)

Chisten streiten doch nicht!

Jesus zuzuhören fordert heraus. Spricht er doch in der Bergpredigt davon, dass seine Nachfolger „Das Licht der Welt“ sind. Da schwellt sich des Zuhörers Brust. Toll, solch eine hohe Auszeichnung zu erhalten. Da will man gerne dazugehören. Und nun, im folgenden Gedanken, spricht Jesus das leidige Thema des Streits unter seinen Nachfolgern an. Das beschämt, stellt bloss und ist peinlich. „Hättest du das nicht unter vier Augen ansprechen können?“ höre ich die Jünger in diesem Moment denken. Es ist einfach unbequem, wie Jesus hier den Finger direkt auf die wunde Stelle legt. „Ihr seid das Licht der Welt, darum streitet nicht!“ tönt ähnlich wie Mutter, als sie sagte: „Du bist ein toller Junge, aber geh jetzt und räum dein Zimmer auf!“ Jetzt mal ehrlich Jesus – ist das wirklich nötig? Bist du echt so kleinlich? Glaubst du im Ernst, dass sich Christen streiten können? Jesus kennt seine Jünger. Er lässt sich nicht blenden. Dass er das Thema „Streit und Versöhnung“ in der Bergpredigt anschneidet ist kein Zufall. Und Jesus soll Recht behalten. In Lukas 22.24 ist beschrieben, wie seine Nachfolger über die Frage, wer unter ihnen der Grösste sei, in Streit geraten. Später streiten sich Paulus und Barnabas mit den Judenchristen in Jerusalem über den Umgang mit jüdischen Riten (Apostelgeschichte 15). Kurz darauf streiten sich Paulus und Barnabas untereinander über den Umgang mir Johannes-Markus. Ebenfalls von Streit berichtet die Bibel zwischen Paulus und Petrus, zwischen Petrus und der Gemeinde in Jerusalem und zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth. Und wenn wir die Kirchengeschichte weiterverfolgen ist die Zahl der Kirchenspaltungen ein Zeichen für den Streit unter Christen. Gab es im 5. Jahrhundert vier verschiedene Kirchen waren es Ende des 19. Jahrhunderts schon deren 2000 und Ende des 20. mehr als 34’000. So betrachtet ein recht zerstrittener Haufen, diese Nachfolger von Jesus. Vor diesem düsteren Hintergrund leuchten die Worte von Jesus umso heller, wenn er in der Bergpredigt sagt: „…geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm.“ Die grosse Wucht der Bergpredigt macht ihr schonungsloser Umgang mit unserer menschlichen Schwachheit aus. Jesus offenbart unsere Streitsucht. Ohne Schnörkel und ohne Entschuldigung. Recht hat er. Dieses offenbaren der Wirklichkeit ist die Qualität seiner Lehre. Mit der Bergpredigt führt er uns also nicht in eine traumschwangere Utopie, sondern mitten in die Realität des Alltags. So wie es eben läuft, wenn Menschen aneinander geraten. Doch Jesus lässt uns nicht in der kalten Wirklichkeit stehen. Nein, er wirft uns einen warmen Mantel zu indem er sagt: „Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst dann bring Gott dein Opfer dar.“ Für Jesus ist Versöhnung wichtiger als eine fromme Tat. Sei es Opferdienst zu seiner Zeit, oder sei es der Gottesdienstbesuch, die Hilfeleistung oder der Batzen für die Hungernden heute. Gute Taten und religiöse Leistungen sind nicht gefragt, die Hand zum Frieden auszustrecken hingegen schon!

Enttäuschende Christen

„Gott ist schon ok, aber mit seinem Bodenpersonal kann ich nichts anfangen!“ Diesen Ausspruch habe ich schon mehrmals gehört. Ihm liegt das Missverständnis zu Grunde, dass Christsein etwas mit tollen Menschen zu tun hat. Wahr ist das Gegenteil. Die Basis der christlichen Glaubenserfahrung ist die Erkenntnis der eigenen menschlichen Unzulänglichkeit. Christ ist jemand der zugibt, dass er einen Retter braucht. Und eben dies ist das Wunder der biblischen Botschaft. Gottes Liebe hängt nicht von unseren Leistungen ab – sie ist ein Geschenk! Und falls du zu denen gehörst, die Ärger mit Gottes Bodenpersonal haben, dann schau es mal aus folgender Perspektive an: Was muss das für ein barmherziger Gott sein, dass er solchen Typen eine Chance gibt! Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es hart ist, von Menschen enttäuscht zu werden. Besonders, wenn sie von sich sagen, dass sie Christen sind und nach dem Vorbild von Jesus Christus handeln wollen. Da ist manchmal ein grosser Widerspruch zwischen Jesus, der die pure Liebe ist und seinen Nachfolgern, die in gewissen Situationen so lieblos und verletzend sein können. Ein prominentes Beispiel ist Simon, dem draufgängerischen „Beach Boy“ vom See Genezaret. Später wird er Jesus auch in dem Moment begleiten, als dieser von Soldaten gefangen genommen wird. In dieser Situation zückt Simon sein Schwert und schlägt damit dem Malchus, einem Knecht des Hohenpriesters, das Ohr ab. Ich nehme an, dass Malchus Jesus und seine Freunde gekannt hatte. In den Tagen vor diesem Ereignis haben sie sich ja täglich im Tempel aufgehalten und vom kommenden Friedensreich gesprochen. Und jetzt schlägt einer dieser Friedensprediger mit dem Schwert auf ihn ein. Ich kann mir gut vorstellen, wie Malchus in diesem Moment über Christen denkt: „Heuchler sind es! Fromme Worte, aber nichts dahinter!“ Und im Blick auf Simon hat er sogar recht. Aber Malchus rechnet nicht mit der Reaktion von Jesus. Jesus befiehlt Simon, sein Schwert sofort wieder einzustecken. Dann geht Jesus auf Malchus zu und legt seinen Finger liebevoll auf die blutende Verletzung. Das Wunder passiert: Jesus heilt das Ohr und macht das gut, was sein Jünger zerstört hat. Was für Malchus gilt, gilt auch für alle anderen, die von Christen verletzt wurden. Nachfolger von Jesus sind gewöhnliche Menschen, die immer wieder versagen. Jesus ist anders. Er ist auch heute noch beriet, seine heilenden Hände auf die wunden und verletzten Stellen zu legen. Und wer die Berührung zulässt, kann wie Malchus geheilt werden.

Heikle Themen anzusprechen braucht Kraft. Meistens drücke ich mich darum. Es ist leichter über das schöne Wetter oder die Sportresultate zu sprechen als zum Beispiel über Probleme beim Sex. Jesus ist da anders. Nachdem er über den Streit unter seinen Nachfolgern gesprochen hat, packt er das nächste heisse Eisen an: Die Auslegung des Gebotes „Du sollst nicht die Ehe brechen!“

Vom Glück zu zweit

Eigentlich ist es uns allen ins Herz geschrieben. Wir sehnen uns nach einer glücklichen Partnerschaft. So wie im Märchen:

Diese Sehnsucht greift Jesus auf, wenn er den Text aus dem ersten Mosesbuch zitiert: „Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele.“ Matthäus 19.5

Warum nur, funktioniert das nicht? Wurden wir als Wesen mit Sehnsüchten geschaffen, die sich nicht erfüllen lassen? Soll gelten was George Duhamel formulierte: „L’homme est incapable de vivre seul, et il est incapable aussi de vivre en société.“ (Der Mensch ist unfähig alleine zu leben, und er ist ebenfalls unfähig in Gesellschaft zu leben.)

„Il y a l’amour. Et puis, il y a la vie, son ennemie.“ (Da ist die Liebe. Und dann ist da das Leben, ihr Feind.) Dieses Zitat von Jean Anouilh gibt Antwort auf die Frage, warum die Geschlechter nicht miteinander auskommen. Da kommt einfach immer etwas dazwischen!

Nehmen wir zum Beispiel die unterschiedliche sexuelle Erregbarkeit von Männern und Frauen (klar hätte ich hier als Beispiel auch das Gesprächsverhalten nehmen können – aber da liest ja niemand weiter). Im Allgemeinen kommt ein männlicher Körper schneller zum Orgasmus als sein weibliches Pendant.

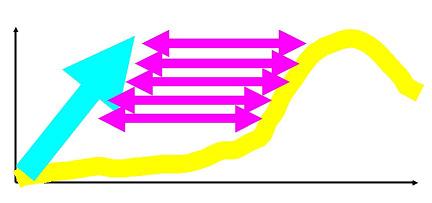

In dieser Grafik stellt der Pfeil den maskulinen und die Welle den femininen Weg zum Ziel dar. Horizontal liegt die Zeitachse und vertikal lässt sich die Wucht der Erregung ablesen. Zuerst wird deutlich, dass die weibliche Strategie reichhaltiger in Dauer und Volumen ist. Darum soll es aber hier nicht gehen. Sondern darum, dass auf der Zeitachse zwischen dem männlichen und dem weiblichen Höhepunkt eine Lücke klafft. Hier dargestellt mit den violetten Pfeilen.

Diese Lücke nennen wir: Gesprächsbedarf.

Der Weg zur Einheit

Es ist so: wir sind uns wesensfremd. Oder wie es John Gray ausdrücken würde: „Männer sind anders. Frauen auch“ Um zur Einheit zu finden, müssen wir zusammen reden. Am Anfang ist der Gesprächsbedarf riesig. Mit der Zeit geht’s leichter. Es kostet aber Kraft, Schweiss und eine Hingabe, wie sie selten unter Menschen zu finden ist.

Neben diesem schwierigen Weg zur Einheit lockt ewig der schnelle Ausstieg. Die Idee, dass es mit einem anderen Partner einfacher wäre. Hier dargestellt, mit den beiden Pfeilen, die von der Einheit weg führen.

Doch was eine Entspannung verspricht führt zu grösserer Distanz. Wer sich einen anderen Partner wünscht, erhält als Resultat eine grössere innere Distanz zum aktuellen Partner. Der Gesprächsbedarf wächst zunehmend und damit auch der Wunsch auszusteigen.

Einheit oder Isolation

Nebst meinen hemdsärmligen Grafiken gibt es auch fundiert wissenschaftliches zum Thema. Zum Beispiel eine Studie von Dr. Wolfgang Mathias an der Uni Köln aus dem Jahr 2002, die aufzeigt, dass Partner, die zum zweiten Mal eine Ehe eingehen mit 38% höherer Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Misserfolg zusteuern. Das ist nicht lustig und ich wünsche niemandem, dass er zu denen gehört, die am Ende vor dem Scherbenhaufen stehen. Deswegen schreibe ich hier von diesen Dingen. Weil ich glaube, dass die Ehe noch nicht verloren ist. Dass der Weg zur Einheit möglich ist. Und dass eine erfüllte Partnerschaft kein Wunschtraum bleiben muss. Am Anfang steht eine Entscheidung. Wohin soll die Reise gehen. In Richtung Einheit, oder Isolation? Der Weg zur Einheit wird kein leichter sein. Aber ehrlich – gibt es eine Alternative?

Ein Herzensentscheid

Das Glück in der Liebe hängt nicht von deinem Aussehen, deinem Wesen, oder deiner Geschichte ab. Es kommt darauf an, wofür du dich entscheidest. Zwei Wege stehen offen: Isolation oder Einheit. Entschieden wird mit dem Herzen. Das macht Jesus deutlich, wenn er in der Bergpredigt über Ehebruch spricht. Ihm geht es nicht um den Scherbenhaufen am Ende, sondern um die Haltung des Herzens, die ganz am Anfang steht. Er sagt: „Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen.“ (Matthäus 5.28)

Von der Defensive in die Offensive

Von Vers 21 bis 38 im Kapitel 5 des Matthäusevangeliums spricht Jesus von Dingen, die wir nicht tun sollen. Wer die Bergpredigt nur bis zu dieser Stelle liest, könnte zur Auffassung kommen, dass es Jesus darum geht, die Menschen vom bösen Tun abzuhalten. Beim Christsein ginge es bei dieser Auffassung darum, das Schlechte zu vermeiden. Es wäre eine Religion, die aus lauter „Du sollst nicht…“ bestünde.

Der ideale Christ wäre jemand, dem es gelingt, möglichst nichts Falsches zu tun. Und um sicherzugehen würde man dann am Besten gleich gar nichts mehr tun. Ein Christ würde dem Kaninchen ähneln, das beim Anblick der Schlange erstarrt und sich nicht mehr vom Fleck bewegt. Wenn Christ sein bedeutet, nichts Falsches zu tun, dann wäre das Faultier, das den ganzen Tag im Baum hängt und darauf wartet, dass ihm eine Frucht in den Mund fällt, der beste Christ.

Das ist kein Leben – und erst recht kein christliches. Jesus predigt weiter. In Vers 39 kommt eine ganz entscheidende Wendung. Im ersten Teil des Verses sagt und Jesus, dass wir dem Bösen nicht widerstehen sollen – wieder ein „Du sollst nicht…“. Aber im zweiten Teil des gleichen Satzes weht ein neuer Wind. Dort steht: „Wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.“ Jesus fordert uns hier heraus, etwas unerwartet Neues zu tun. Nicht zurückzuschlagen ist eine passive Haltung, die andere Wange hinzuhalten ist aktiv. Wer einen Schlag einsteckt und daraufhin so reagieren kann, wie es Jesus hier sagt, muss Mut haben. Jesus schlägt den Wechsel von der Defensive in die Offensive vor. Christsein bedeutet nicht nur Rückzug, sondern auch Angriff.

Auge um Auge

Der Grundsatz, dass Verbrechen und Strafe in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollen, wurde auf die leicht zu merkende Formel „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ reduziert. Weder in alttestamentlicher Zeit, noch später wurde dieser Grundsatz in der allgemeinen Rechtssprechung wörtlich angewandt. Im übertragenen Sinn aber gilt er noch Heute: Eine Bestrafung soll keine Rache sein, sondern in einem Zusammenhang mit der Tat stehen. Jesus greift diesen Grundsatz der Rechssprechung in der Bergpredigt auf und weist darauf hin, dass wahre Gerechtigkeit darüber hinaus geht. Wenn jeder kriegt, was er verdient, sind alle arm dran. Das rechthaberische Pochen auf ausgleichende Gerechtigkeit kennt kein Ende. Es ist eine abwärts-Spirale, die nur Verlierer kennt. Der Ausweg ist die Haltung, die dem Anderen die Hand bietet. Im Verzicht auf die eigenen Ansprüche öffnet sich die Tür zum Neuanfang. Man muss sich auch mal was gefallen lassen und dabei nicht die Nerven verlieren. Oder wie es Jesus in der Bergpredigt ausdrückt: „Wenn man dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin!“ (Matthäus 5.39)

Die Rache

Wer sich ungerecht behandelt fühlt sinnt auf Rache. Wenn der Schiedsrichter für die gegnerische Mannschaft einen Penalty pfeifft, dann ist das doch Grund genug um seinem Wagen die Pneus aufzuschlitzen? Rachegefühle sind nie rational. Und gerecht sind sie erst recht nicht. Der Trieb nach Rache muss niedergerungen werden.

So wie es Billy Bray gemacht hat. Er war vor seiner inneren Umkehr ein schwerer Säufer. Er arbeitete im 19. Jhdt in einer Mine in Cornwall und war nebenher ein guter Boxer. Nach seiner inneren Wende wurde der Friede mit Gott sein Lieblingsthema. Ein anderer Kumpel wollte die Friedfertigkeit des ehemaligen Boxers testen und schlug ihm ohne Anlass mitten ins Gesicht. Anstatt seiner trainierten Reflexe liess Billy diesmal Worte auf den Angreifer knallen. Sie waren: „Möge Gott dir vergeben, wie ich dir vergebe!“ – mehr nicht. Und sie wirkten stärker, als es Schläge je getan hätten. Der Angreifer wurde durch die Reaktion Billys so tief berührt, dass er einige Tage später selbst den Weg einschlug, den Jesus in der Bergpredigt verkündigt.

Gott ist kein ferngesteuerter Hummer

„Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen.“ Matthäus 6.7

Dieser Vers stammt aus dem Abschnitt, in dem Jesus in der Bergpredigt übers Beten spricht. Dabei geht es ihm nicht um die Menge der Worte, sondern um die Motivation. Falsch ist, wenn hinter meinen langen Gebeten die Absicht steckt, Gott zu manipulieren. Die Gebetstechnik wird zur Fernsteuerung mit der ich Gott nach meinem Willen tanzen lassen kann. Mit Gott kann ich nicht so umgehen wie zum Beispiel James Brighton mit seinem Hummer H3. Er hat diesen schweren Geländewagen mit 247 PS und einem Hubraum von 3,7 Liter so umgebaut, dass er ihn mit einer handlichen Fernsteuerung durchs Gelände jagen kann. 40% Steigung und 60cm tiefe Wassergräben sind für dieses Fahrzeug keine Schwierigkeit. Einen Hummer fernzusteuern ist offenbar kein Problem – Gott fernzusteuern hingegen schon.

Beten ohne Publikum

„Betet nicht wie die Heuchler! Sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch: Diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt! Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.“ (Matthäus 6.5+6)

Beim Beten geht es nicht ums Publikum. Wer betet sucht nicht den Auftritt um seine eigene Frömmigkeit vor anderen zur Schau zu stellen. Es geht um Gott. Wer betet pflegt die Beziehung mit dem himmlischen Vater: Persönlich, echt und nahe.

Deswegen sind für mich die besten Gebete nicht die wohlformulierten und gut durchdachten, sondern die, die von Bedürftigkeit und Anhänglichkeit zu Gott zeugen. Gebete die von Herzen kommen sind Gebete, die im Herzen gesprochen werden. Darum hier die Anweisung von Jesus, dass wir zum Beten in ein Zimmmer gehen und die Tür hinter uns schliessen sollen. Die persönliche Beziehung zu Gott soll mein Gebet prägen und nicht die Zuhörer. Bete zu Gott! Und lass die Anderen denken was sie wollen!

Der Widerspruch im Unser Vater

Das meistgesprochene Gebet der Christen ist neben „Oh, Mist!“ und „Hilfe!“ wohl das „Unser Vater“, wie es Jesus in Matthäus 6 lehrt. Die wenigsten sind sich bewusst, dass sie mit der Anrede in der ersten Zeile einen unmöglichen Gott ansprechen. „Unser Vater im Himmel!“ lautet der Text, der jedem Atheisten genügend Munition liefert um sich über die Gläubigen lustig zu machen. „Unser Vater“ ist nahe, persönlich und menschlich. „Im Himmel!“ ist unbegrenzt, erhaben und allmächtig. Beides zusammen geht nicht – oder?

Der spannende Gott

Mit dem Widerspruch in der Anrede „Unser Vater im Himmel!“ ist Jesus kein ärgerlicher Fehler unterlaufen. Die Sache ist durchdacht. Schon in den vorangehenden Versen baut Jesus das Thema auf. In Vers fünf und sechs sagt er, dass wir unsere Gebete persönlich und von Herzen an Gott richten sollen. Wir sprechen mit einem nahen Vater. In Vers sieben weist er uns an, Gott mit unseren Gebeten nicht zu manipulieren. Gott passt nicht in unsere Hosentasche, sondern ist eben auch „im Himmel“. Diese Struktur von „nahe-fern“ entdecke ich auch im Gebet selber. Die ersten drei Aussagen des Gebets beginnen mit „dein Name – dein Reich – dein Wille“. Erst nachher kommen die Bitten mit „unser Brot – unsere Schuld – erlöse uns“. Jesus stellt uns in der Bergpredigt also bewusst diesen unfassbaren Gott vor, der gleichzeitig nahe und fern ist. Er pflegt den Widerspruch in dem Sinne, dass er jedem Bild von Gott widerspricht. Gott ist nie nur so wie wir ihn uns vorstellen, sondern immer auch noch anders – grösser, lebendiger und spannender.

Das Problem mit dem Vater

„Gott“ ist okay – solange er mir nicht zu nahe kommt. Dass Gott mein „Vater“ sein soll geht unter die Haut. Ein Vater ist präsent und aktiv – er will an meinem Leben teilhaben. Es braucht Mut sich auf einen nahen und persönlichen Gott einzulassen. Ein Gott, der sich einmischt, ist in manchem wohlgeordneten Leben nicht gefragt. Deshalb ist es wohl trendy über Gott als eine undefinierbare Schöpferkraft, als ein klingendes Urwummern oder als ein intergalaktisches Flubbern zu sprechen. Hauptsache das Ding kommt mir nicht zu nahe! Dabei steckt gerade im „Vater-sein“ von Gott der entscheidende Unterschied. Statt blindem Zufall – liebende Absicht. Statt seelenslosem Universum – kraftvolles Mitgefühl. Statt leerem Kreisen – das volle Leben.

Helfen ist schwierig

Weltverbesserer sind schwer zu ertragen. Sie haben Tipps und Tricks auf Lager, wie mein Leben schöner, heller und glatter verlaufen würde. Da mag ich nicht zuhören. Ich lasse mir überhaupt nicht gerne helfen. Und das ist gut so. Diese mündige Haltung macht den gesunden erwachsenen Menschen aus.

Jesus wollte mit seiner Bergpredigt aus seinen Jüngern keine Besserwisser machen. Wer die Welt echt verändern will, kommt mit dem schulmeisterlichen Belehrton nicht weit. Darum wählt er im Abschnitt nach dem „Unser Vater“- Gebet folgende Worte, um das seinen Zuhörern klar zu machen: „Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?“ (Mattäus 7.3)

Wer anderen Menschen helfen will, muss zuerst im eigenen Leben aufräumen. Jeder Stolz, jede Überheblichkeit und Besserwisserei muss zuerst im eigenen Herzen ausgerottet sein. Solange mein Hilfsangebot die eigene Eitelkeit pflegt, wird es beim Gegenüber nichts erreichen. Darum: Echte Hilfe geschieht nur aus der Haltung der Demut. Nur wer der Finsternis im eigenen Herzen ins Auge gesehen hat, ist geadelt um anderen Licht zu bringen. Oder etwas weniger philosophisch ausgedrückt: Die Bedingung einer jeden Hilfe ist die Bereitschaft, diese Hilfe zuerst selber in Anspruch zu nehmen.

Helfen ohne Druck

Die Bergpredigt ist die Dienstanweisung von Jesus. In den Bibelversen vor der Predigt ist notiert, wie die Menschen die Hilfe von Jesus in Anspruch nehmen. Aus den umliegenden Städten und Gebieten kamen sie in Scharen. Menschen mit Krankheiten, Sorgen und der Hoffnung auf ein gutes Wort. Im Blick auf diese Flut von Notsituationen nimmt Jesus seine Jünger zusammen und motiviert sie zur Mitarbeit. Jesus will mit der Bergpredigt seine Nachfolger für den Dienst an Menschen vorbereiten. Er will nicht, dass seine Jünger als überhebliche Supermänner auftreten. Deswegen lehrt er sie in seiner Predigt den rechten Blick auf die eigenen Schwächen. Demut und liebevolle Zurückhaltung müssen sie auszeichnen, wenn sie eine echte Hilfe sein wollen. Aus dieser Sicht erhält der Vers sechs im siebten Kapitel des Matthäusevangeliums einen Sinn: „Werft, was heilig ist, nicht vor die Hunde! Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue! Sie werden die Perlen nur zertreten!„

Stellen wir uns die Situation der vorangegangenen Verse bildlich vor. Jemand hat mit der Hilfe Gottes den Balken in seinem eigenen Auge erkannt und ist daran ihn zu entfernen. Nun sieht er den Splitter im Auge des Nächsten. Da er befreit ist, im zu helfen macht er sich nun vorsichtig an das empfindliche Organ. Er muss dabei unterscheiden zwischen dem Guten (dem Auge) und dem Bösen (dem Splitter). Das Böse muss raus, das Gute braucht Liebe und Ermutigung. Diese Operation ist nicht leicht. Und es darf keine Gewalt angewendet werden. Es wird nicht in jedem Fall gelingen. Wer helfen will erfährt eben auch Zurückweisung. Jesus lehrt uns, dies zu akzeptieren. Auch wenn wir von unserer Hilfeleistung noch so überzeugt sind – wenn wir sie als „heilig“ oder als „Perle“ anschauen. Es wird Menschen geben, die damit nichts anfangen können.

ich finde das licht bedeutet das man sich um einen kümmert für einen da ist ihn nicht im stich lässt und auch wenn einer penlich oder nicht soo gut ist das man zu ihm häldt und ihm nicht einfach stehen lässt weil das denke ich bedeutet licht

wir haben das themma gerade in reli ich bin ihn der 6 und bin 13 und denke ich weiß was licht und dunkelheit bedeutet.